株式会社湯浅コンサルティング

コンサルタント

内田 明美子 氏

この連載では公開情報をベースとし、報道記事や米国アマゾンの物流に係る記事・論文等を参考にしながら一部推測も交えて、物流コンサルタントである筆者がアマゾンの物流の「凄さ」を読み解いていきます。

「深夜注文、翌日配達」「当日配送」を拡大する

2025年7月、「アマゾン Delivering the Future APAC(アジア太平洋地域)」と題するイベントが東京で開催されました。これはアマゾンの物流における最新の取り組みを広く発信することを目的とする、グローバルなイベントです。アマゾンジャパン社長のジャスパー・チャン氏のほか、アマゾンロボティクス技術責任者のタイ・ブレディ氏、アマゾンジャパンオペレーションズ代表の島谷恒平氏など、アマゾンジャパンの物流のキーマンが登壇しました。

「アマゾン(グローバル)が初めてロボットを導入したのは10年前。先ごろ、100万台めのロボットが千葉みなとフルフィルメントセンターに導入されました」「最適なサイズの紙袋で商品を梱包する自動梱包機は日本発のイノベーションで、オーストラリアやイタリアでも導入されています」。こういった興味深い紹介の後、「深夜に注文した商品を翌日中に届ける『翌日配達』のオプションを、2025年度中に日本全国に拡大する」「エリア限定で展開している『当日配送(最短6時間)』のサービスも強化する」という発表がありました。この実現のために、「在庫拠点と配送拠点の機能を合わせ持つ新しい拠点を全国16か所に設置する」「これは、(アマゾンジャパンの)サプライチェーンの大きな変革である」と島谷氏は述べています ¹。

連載初回でご紹介したとおり、アマゾンジャパンの物流拠点には在庫を持つ「フルフィルメントセンター(FC)」と配送・仕分けのための「デリバリーステーション(DS)」があり、FC-DS間の物流はミドルマイル、DS-消費者宅はラストマイルと呼ばれます。新しい拠点はFCとDSを併設化するもので、ミドルマイルの物流を割愛することになります。対象商品は限られると考えられるものの、これは大きな変革に違いありません。

¹ アマゾン「深夜注文でも翌朝配送」今年中に全国展開へ|TBS NEWS DIG2025/07/01

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2014671?display=1

アマゾンの「翌日納品」は注文ごとに約束される

翌日納品、当日納品といった短納期のサービスが導入されても、すべての買い物でこのサービスが約束されるわけではありません。実は、アマゾンにおいて納期が約束されるのは、利用者が商品をカートに入れて、レジに進んだ瞬間です。前段階の商品紹介画面でも「通常の注文でのお届け」という納期目安は出ていますが、レジ画面で改めて「到着予定」が表示され、「お急ぎ」のオプション選択や配達希望日の日付指定もできるようになります。

利用者が注文数量を決めてレジに進んだとき、アマゾンのシステムは在庫を確認すると同時に、その在庫センターの出荷能力、デリバリーステーションまでの輸送㎥能力、デリバリーステーションの荷さばき能力、そして配達先への宅配の能力を確認します。在庫だけでなく物流キャパを確保できて初めて、「いついつまでに届けられます」という納期を利用者に約束するのです。

実際のところ、「在庫」が確保されても、輸配送や荷さばきの能力が足りなければ、商品を予定通りに届けるのが難しくなることはいうまでもありません。アマゾンのシステムは各段階の輸送と荷さばきについて、「この時間帯に運べるのは何㎥まで」「荷さばきを処理できるのは何件まで」というように能力を設定して、注文を受けるごとにその埋まり具合を確認しているわけです。

数量に応じて納期が変わる

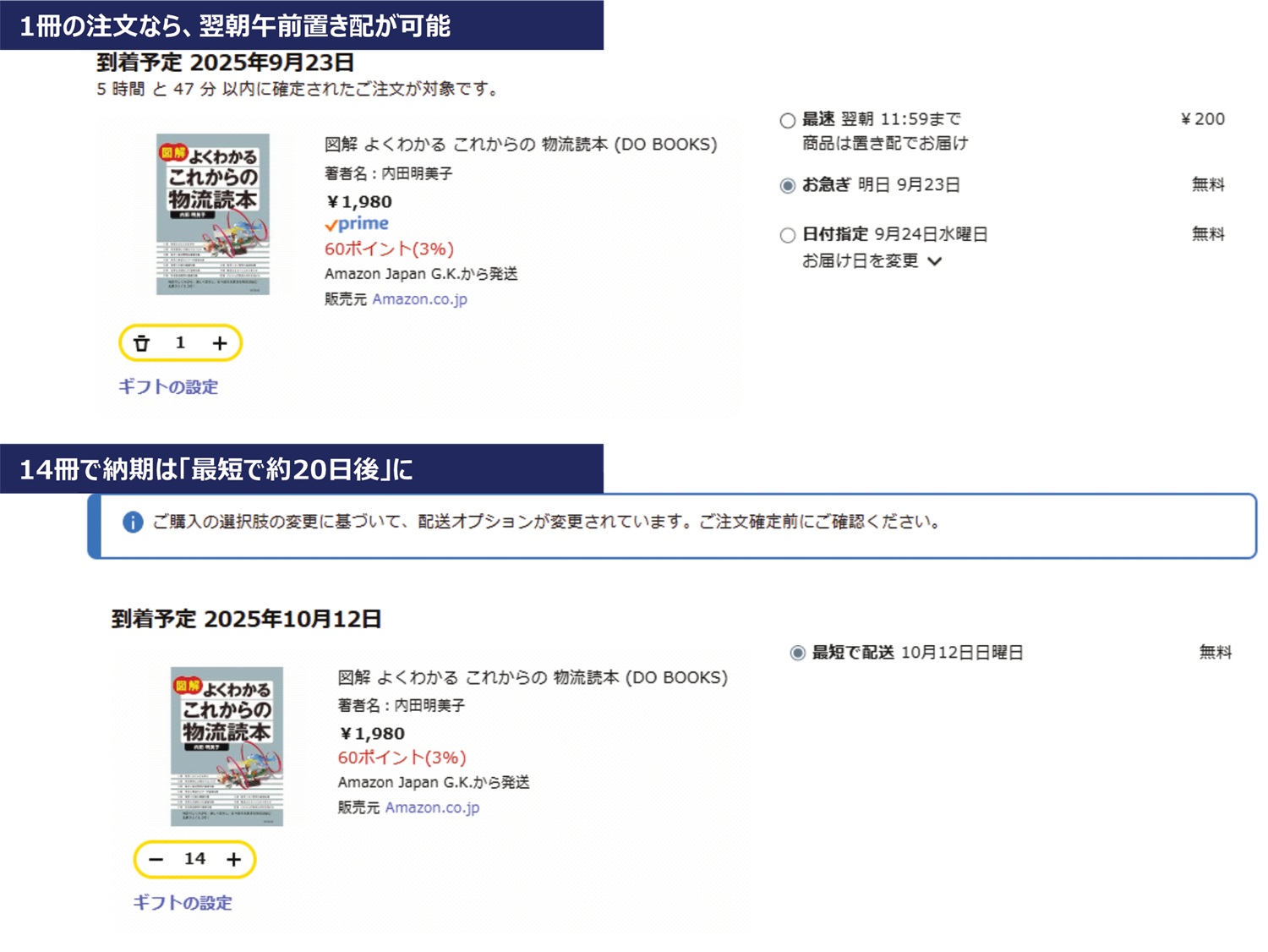

実際のアマゾンの注文画面で、納期が約束される様子を観察してみましょう。

観察例1は本の注文です。筆者が2024年に出した「よくわかるこれからの物流読本」は、13冊までは「最速 翌朝11:59まで」のお届けが約束されますが、14冊にしたところで最短の納期が「10月12日」と約20日後に延びました。これは注文に対して在庫が不足して、補充に必要な期間を反映していると推察されます。

■観察例1)本の注文:14冊を超えたら納期が20日後に

在庫の不足に対して、「申し訳ありません、発注数量が現在在庫のある数を超えています」の表示が出て、上限数を超える注文を受けないように注文数が訂正される商品もあります。(観察例2:ポテトチップス大容量詰め合わせ)。上限数の設定は発売元の商品政策によるものか、あるいは、容積の大きい大箱商品の大量注文に物流のキャパを独占されることを避けるためなのか、ここは残念ながら情報がないのでわかりません。いずれにしても、大容積品の極端な大量出荷は抑止されており、在庫の大きな変動や物流の波動が抑制されているといえます。

■観察例2)ポテトチップス大容量詰め合わせ:12個を超える注文は受けない(12個に数量訂正)

同様の大容積の商品で「ベストセラー商品」にもラインナップされている「トイレットペーパーまとめ買い」の場合は、3個までの注文は「翌朝11;59まで」のオプションを選択できますが、4個以上にすると選択できず「翌日中」が最速になります(観察例3)。これはおそらく在庫ではなく、午前配送便の輸送力のキャパが制約条件になって、納期が延ばされていると推察されます。

■観察例3)トイレットペーパー(大箱)注文:4個以上は「最速(午前)」の選択肢がなくなる

注文ごとに配送の「枠」を確保する

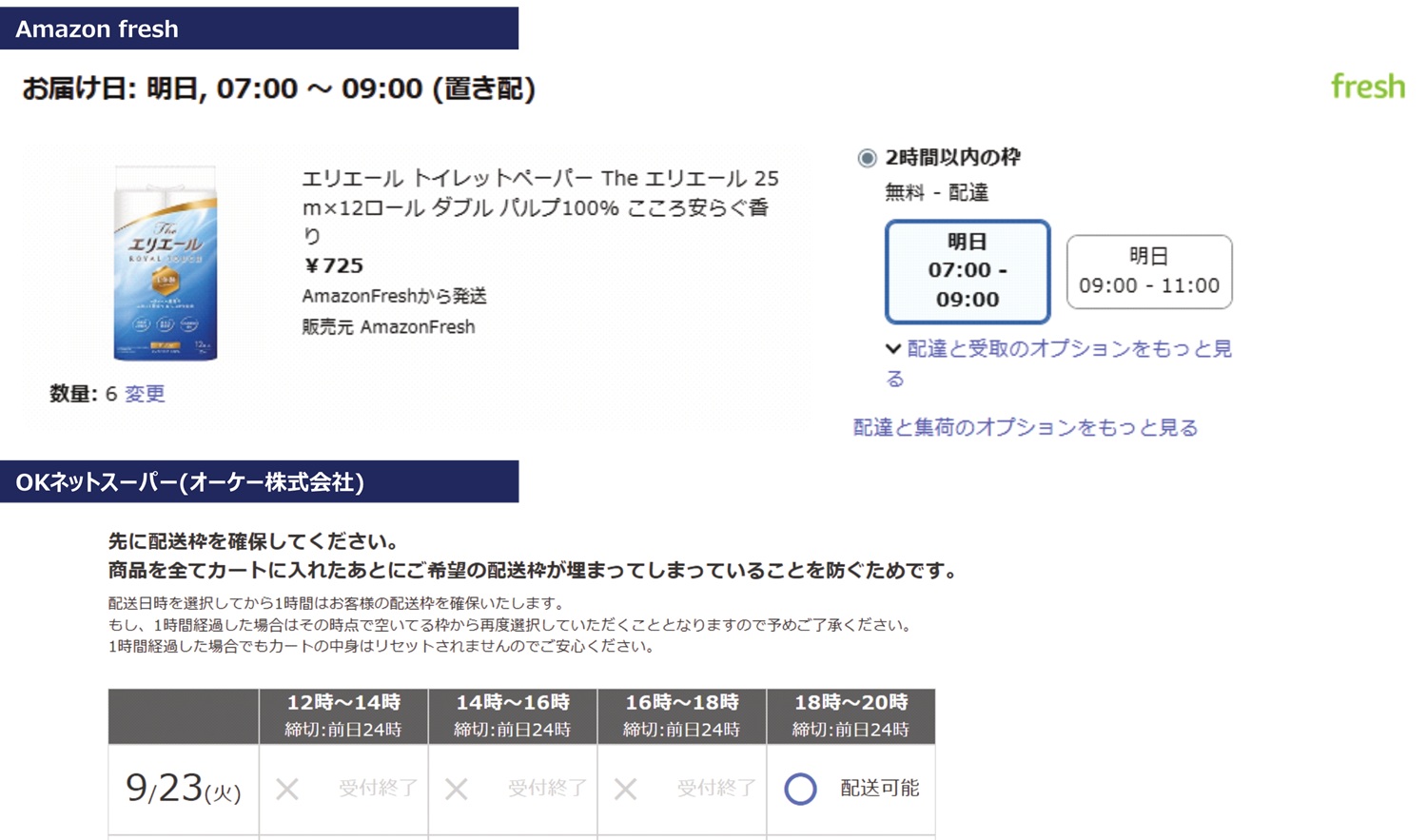

配送能力の確保について、利用者にわかりやすく示して選択させる注文画面もあります。食品・日用品のスピード配送を専用拠点から行う「Amazon fresh」では、freshカートからレジに進んだ画面で、2時間ごとの配送枠を選択する仕組みになっています。

最近のネットスーパーでは他社でも、注文者が注文画面で配送便の枠を予約する仕組みを持つものがみられます。たとえは食品スーパーオーケーの「OKネットスーパー」は、配送担当店舗ごとに配送便が設定され(観察例では4便)、商品を注文する前に枠を確保するように求められます。「先に配送枠を確保してください。商品をすべてカートに入れた後に、ご希望の配送枠が埋まってしまっていることを防ぐためです」という説明がなされています。

それでも、通常のネット通販では、配送の能力や荷さばきの能力はほとんど意識されないまま、在庫さえあれば納期が確定されてしまうのが一般的だと思います。注文が能力の上限を超えた分は、物流側で緊急手配をし、時間外労働も過剰労働も厭わない努力をして「やり切ってしまう」というのが、現在の常識です。

さらにいえば、これはネット通販だけでなく、通常のBtoB(企業間)の物流でも同じことが起こっています。配送や荷さばきのキャパを意識することなく、「必要なものを必要な時に、必要なだけ届けます」というサービスが約束されてきたわけです。

いま、こうしたやり方は持続可能ではないとされ、物流に無理を強いる体制は変革を迫られています。時間外労働規制の中で運び切り、荷さばきもやり切れるように「計画的に物流を使う」という管理が求められているのです。

■参考) ネットスーパーの「配送枠確保」

アマゾンの優れた「計画力」はこれからの物流の規範となる

いま、BtoBの物流では「リードタイムの見直し(延長)」が注視されています。2024年に施行された「物流効率化法」に則って、国がトラックの効率的な利用を目指す施策として示している「荷主判断基準省令」において、荷主努力義務の最初の項目に掲げられているのが「リードタイムの確保」です² 。具体的にいうと、注文を受けた当日に出荷して翌日に届ける「翌日配送」を改め、「翌々日」に変えていこうというのが現在の方向性です。

こうした中で、深夜翌朝の納品や当日納品の拡充を図るアマゾンのいき方は、時代の流れに反しているのでしょうか。異論があるかもしれませんが、筆者はそうではないと考えています。

リードタイムの延長はそれ自体が目的ではなく、物流を計画的に行って効率を上げるための手段です。「注文当日に出荷するよりは翌日のほうが、確定注文がわかった状態でトラックを手配できるので積載率を上げられるはずだ」「倉庫の作業も朝からすべての出荷内容が分かるので、注文が来たものを片っ端から作業するよりも効率よく、計画的に行えるだろう」。こうした効果が期待されているのです。

これに対して、アマゾンの物流は「物流を計画的に行う」という意味では、次元の違う計画力をもって組み立てられています。「注文に応じてトラックや人を手配する」のではなく、手配したリソースのキャパを正確に把握し、その上限を超えないように注文そのものをコントロールしているのですから、もともとの発想が違うのです。深夜翌朝納品や当日納品の拡充は、このサービスの需要があることを見越して用意するリソースを増やし、受けられる注文量の上限キャパを上げていこうとするチャレンジなのです。

むろん、アマゾンの計画物流も、注文が見込みよりも少ない場合は、用意したリソースが余ってしまって効率が悪くなるという問題はあります。この問題があまり深刻にならない理由は、一つは、アマゾンが成長企業だからです。前例のないサービスで新しい消費体験(カスタマー・エクスピリエンス)を実現させ、新しい需要を生み出すという販売戦略が前提にあります。これまでは年々、新しい需要の創出に成功しているので、用意したリソースはいずれいっぱいになるという前提で動けるわけです。

²「物流効率化法」理解促進ポータルサイト「荷主の判断基準等について(法第43条)」よりhttps://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/sippers/judgment-criteria/

アマゾンの物流は極めて計画的

さらにもう一つ、より重要な理由として、アマゾンは物流能力の緻密な需要予測を、システムが実績データに基づいて綿密に行っているということがあります。一般的に需要予測といえば「どの商品がどれだけ売れるか」の予測ですが、アマゾンのシステムはこれだけではなく、「どの区間の輸送が何m3あるか」「どの拠点で何件の出荷が必要になるか」といった物流需要量を予測します。予測には曜日波動や季節波動、セール・キャンペーン等の影響も織り込まれます。トラックや作業者の用意は、この予測にもとづいて行われています。そのうえで、用意したキャパを上限として、注文ごとに納期が約束されるわけです。

さらにいえば、アマゾンのシステムは使用するリソースの量をコストに置き換える形で、注文ごとの物流コストも計算します。納期を約束する時点でコストも計算され、複数の拠点に在庫がある場合には、納期を守れる中で最も低いコストで納品できる在庫が引き当てられます。この引き当てメカニズムは、「全国どこからでも納品する」というアマゾンのエリアフリーの物流の根幹をなすものなのです。

このように整理してくると、そもそもリソースのあてもなく、コストの試算もなしに「翌日納品」や「翌々日納品」を約束すること自体が、根拠のない無計画なことだと思えてきます。現在の日本の物流ではこれはごく普通のことで、納期は取引条件であり、物流能力の裏付けをとることなく決められています。しかしこれからの物流では、物流需要を予測してリソースを用意し、リソースに応じて受注をコントロールするというアマゾンの物流計画力が、物流管理のあるべき姿を示していると筆者は思います。

| アマゾンの物流 | 日本の一般的な物流 |

| ① 「物流の現在のキャパ=物流可能量(容積)」が明確に設定されている。車両や人はこれに応じて用意され、日々の物流量はキャパを超えないように管理される。 | ① 物流の現在のキャパは明確に設定されていない。可変的であり、足りない分は残業やスポット調達で頑張って補う。 |

| ② 納期は物流キャパを確保した時点で約束する。納期遵守とは、この約束を守ること。 | ② 納期は取引条件として「翌日午前着」のように予め約束されている。これを遵守することが、物流効率化の大きな制約になる。 |

| ③ 物流コストは物流経路を選ぶ時点で試算でき、コストをふまえて経路を選ぶ。 | ③ コストは事後的にしかわからない。 |

コンサルタント

内田 明美子 氏 芝田 稔子 氏

https://www.yuasa-c.com

◆物流の変化のなかで何をなすべきか、が具体的に理解できて、すぐに役立つ、物流関係者必読の本!

ドライバー不足に端を発して、物流がかつて経験したことのない変革の波に巻き込まれています。ドライバーが不足すれば、必然的に顧客納品に支障が出ます。そこで国は物流関連二法を成立させて、荷主のやるべきことを義務づけ、元請業者には規制をかけてきました。

この変化の先には物流の「望ましい姿」が見えています。荷主も物流事業者も、これまで経験したことのない取り組みを始めています。その意味では、この変化はピンチではなく、チャンスといえます。

湯浅和夫、内田明美子、芝田稔子の3名が、物流システムづくり、生産コントロール、そして、ロジスティクス、企業間連携、モーダルシフト、多重下請け構造の変革、デジタル技術の進展によるDX、脱炭素をめざすGXなど、これらの変化をやさしく紐解きます。